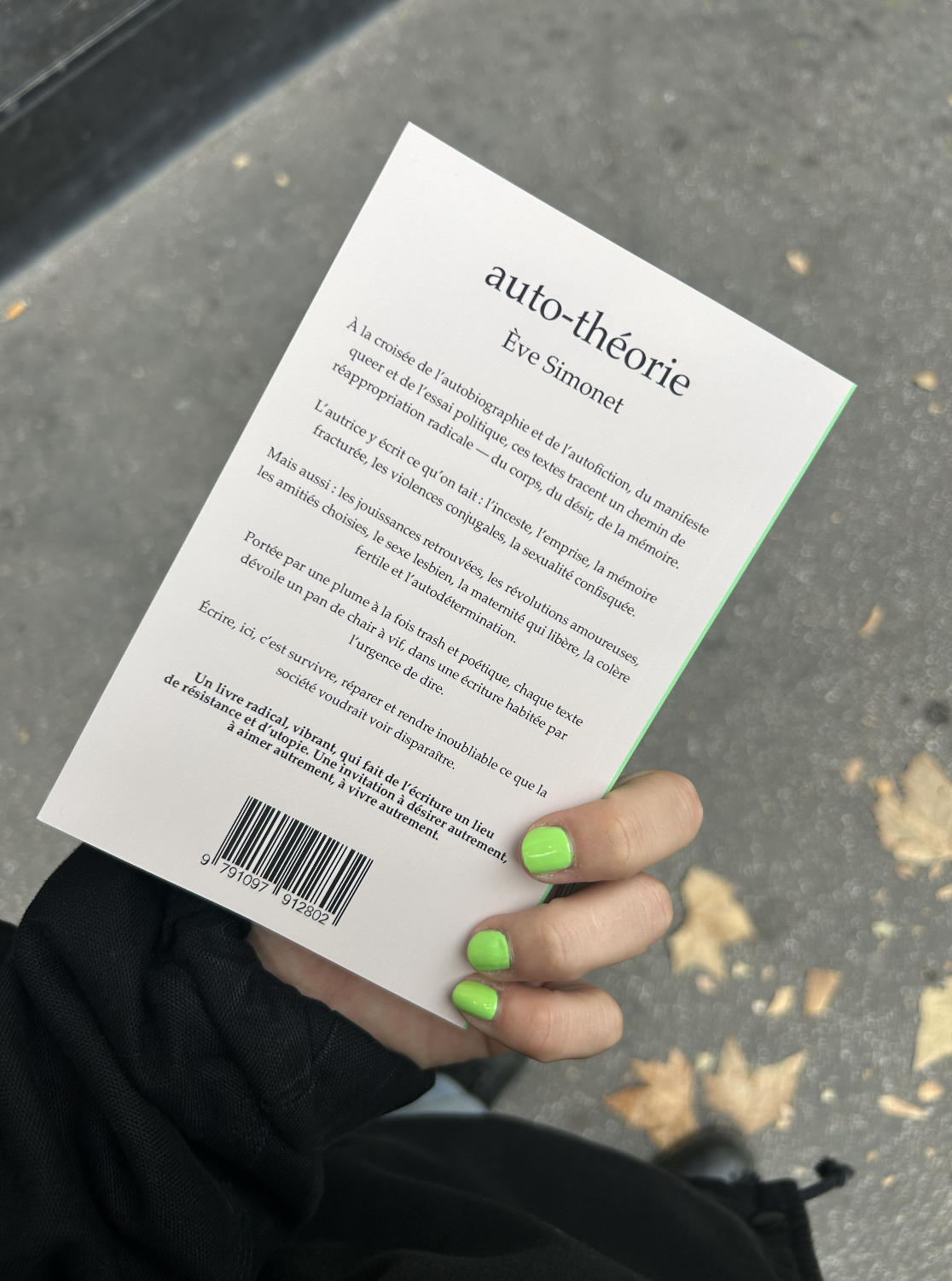

Préface du livre par Gabrielle Richard

Il y a des livres dont on sait qu’ils peuvent faire du bien à beaucoup. Auto-théorie d’Ève Simonet est un de ceux-là. D’abord parce que celleux qui connaissent Ève savent la ferveur avec laquelle elle accepte d’aller au front pour prendre la parole sur des questions social-ement sensibles comme l’inceste et la dépression post-natale. Il faut la voir expliquer et réexpliquer avec patience, sur les plateaux, l’existence d’un rapport de domination entre adultes et enfants, quitte à mobiliser – on l’imagine volontiers, non sans que ça lui coûte énormément – son propre vécu.

Ensuite, parce l’autrice se livre à un exercice d’auto-narration si intime qu’il en est universel. Elle y raconte tantôt ses relations d’enfant avec les adultes censés prendre soin d’elle, tantôt son rapport à la maternité, point de bascule dans son parcours de vie. Elle dévoile par exemple, dans une envolée puissante où elle s’adresse à une partenaire, les contours de ses réflexions personnelles sur les injonctions de l’hétérosexualité sur son corps, via les pressions à le garder mince et désirable pour les hommes, ou sur son rapport à la séduction hétérosexuelle, dans lequel elle rapporte avoir cherché trop longtemps preuve de la valeur de son existence.

Auto-théorie est un livre sur la sortie. D’hétérosexualité. D’amnésie traumatique. D’exclusivité relationnelle. De consommation excessive. Ce sont des bribes d’un récit éminemment personnel. On assiste avec fascination et humilité à une personne qui se heurte à différents moments à des violences systémiques, mais qui parvient à trouver dans l’expérience de ces violences des espaces de rebond, de résistance, d’insurrection. Auto-théorie est tout autant un livre sur l’entrée, sur les nouveaux départs. Entrée dans le désir lesbien. Dans des configurations affectives, sexuelles, relationnelles dans lesquelles s’épanouir. Dans des espaces de solidarité queer.

À travers la puissance des récits que nous livre Ève, ce sont nos propres interrogations qu’on retrouve. Nos propres tragédies. Nos propres moments de désemparement. Nos propres espaces de liberté aussi, qui apaisent d’autant plus qu’ils sont parfois si durs à trouver. Cet ouvrage, à l’instar de nos mémoires individuelles comme collectives, est donc un fouillis organisé. Le lire, c’est comprendre que désapprendre les schémas normatifs qui nous ont été imposés avec violence (l’hétérosexualité, la domination adulte, le sexisme) ne se fait pas de façon linéaire, attendue. Grandir, dirait Nietsche, c’est devenir soi. Et c’est un parcours qui est fait d’allers et retours, de prises de conscience, de pauses. Ce sont ces mouvements qui font de nos récits, et de celui d’Ève Simonet, des histoires profondément humaines.

Synopsis par nouvelle

Les brumes

Une plongée dans les premières années de l’autrice, marquées par l’inceste et l’omerta familiale. Ce récit inaugural raconte la naissance d’une colère politique née de la trahison des adultes, et la lente reconstruction d’un soi en ruines.

2. L’amour comme posture radicale

Lettre d’amour à une amante qui bouleverse les fondations : l’autrice y explore les relations queer, l’amour libre et la présence charnelle comme lieu de résistance. Une reconfiguration de la sexualité hors des scripts hétérosexuels.

3. La consigne de Bertha Harris

À partir d’un souvenir de lecture de Dorothy Allison, l’autrice questionne la honte et la difficulté d’écrire la sexualité lesbienne. Une ode à la transmission littéraire et à la liberté du désir.

4. Une introduction au polyamour

Un essai incarné sur la déconstruction de la monogamie, entre réflexions théoriques et récits vécus. L’autrice déconstruit le mythe romantique, raconte son cheminement vers l’éthique relationnelle et la multiplicité des liens affectifs.

5. Comètes

Entre une nuit d’adieu bouleversante et la découverte de relations polyamoureuses à Berlin, la narratrice raconte ses « comètes » : ces rencontres brèves et incandescentes qui nourrissent l’écriture et redéfinissent l’amour hors des cadres monogames.

6. Une histoire de clito

Du déni à la redécouverte : un texte drôle et touchant sur la sexualité féminine et la masturbation comme reprise de pouvoir. Le clitoris devient ici terrain de lutte, d’éveil et de plaisir solitaire.

7. Enfant démissionnaire

Un récit bouleversant sur les parents défaillants, la violence invisible de la famille, et le choix de rompre pour survivre. L’enfant choisit de se sauver elle-même, contre l’ordre établi.

8. Les Vain-culs

Texte de satire et de critique sociale. Dans ce récit, l’intime se mêle au politique pour décrire une génération cabossée, entre dérision et lucidité, face aux injonctions normatives. Un pamphlet ironique et incisif qui renverse les rôles et les attentes.

9. Juin 2024

Le déménagement devient une mue intime. Dans les rues du 20ᵉ, une rencontre fugace rouvre la mémoire d’une relation sous emprise : drogues, isolement, violences conjugales et idéologie masculiniste. Le texte revient sur la mécanique de la domination et le lent chemin vers la fuite et la reconstruction.

10. Mot de passe : TRAUMA

En retrouvant des archives judiciaires, la mémoire refoulée de l’inceste ressurgit. Ce texte met en lumière non seulement la violence subie mais surtout l’infrastructure qui la rend possible : silence familial, complicité institutionnelle, impunité des agresseurs. L’intime devient accusation politique.

11. L’amour raconté

De la colère féministe à l’apprentissage de l’écriture de la joie, la narratrice réfléchit à la puissance des récits d’amour. Écrire le plaisir, la tendresse, la liberté, devient un acte révolutionnaire : transmettre d’autres possibles, inscrire son existence et ses émotions comme traces politiques

12. Un matin, ce rêve

Un rêve lesbien agit comme déclencheur intime : première représentation de désir hors hétérosexualité, il ouvre à la possibilité d’un corps désirant autrement, bouleversant l’ordre établi et déclenchant une transition vers soi